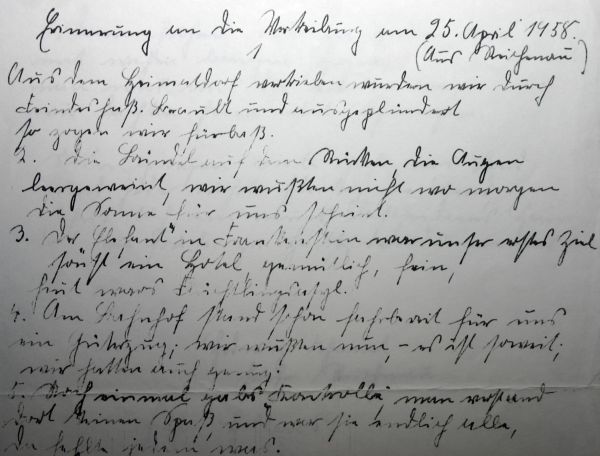

Von Hedwig Thienel, Hollen (H. Thienel ist die Mutter von Annelies Bischoff)

Vertreibung 1946

Aus dem Heimatdorf vertrieben wurden wir durch Feindeshaß,

beraubt und ausgeplündert, so zogen wir fürbaß.

Die Bündel auf dem Rücken, die Augen leergeweint.

Wir wussten nicht, wo morgen die Sonne für uns scheint.

Die Russen uns zur Seiten,

Gewehre in der Hand,

wie Sträflinge wir schreiten,

wohin? - uns unbekannt.

Der "Elefant" in Frankenstein

war unser erstes Ziel.

Sonst ein Hotel - gemütlich, fein,

nun war's Flüchtlingsasyl.

Wir wurden aufgeschrieben,

gezählt und numeriert,

mit dem, was uns geblieben,

zum Bahnhof hingeführt.

Dort stand für uns schon fahrbereit

ein langer Güterzug,

wir wussten nun, es ist soweit,

Wir hatten auch genug.

Noch einmal gab's Kontrolle,

man verstand dort keinen Spaß,

und war sie endlich alle,

da fehlte jedem was.

Dann wurden wir verladen,

genau wie's liebe Vieh,

wir zwängten uns zusammen,

es ging, fragt nur nicht wie.

Die Alten und die Kleinen,

die waren am schlimmsten dran,

und öfter sah man weinen

selbst manchen harten Mann.

Fünf Tage und fünf Nächte

ging's quer durch' deutsche Land

bis man uns ausgeladen

hat hier am Weserstrand.

Der Bahnhof in Freschluneberg

macht unsrer Fahrt ein Ende,

es standen viele Menschen da

und reichten uns die Hände.

Man nahm uns auf mit Menschlichkeit

wir hätten's kaum gedacht.

Auf Bauernwagen lud man uns

und auch die arme Fracht.

So fuhren wir in Hollen ein

mit wehen, bangen Herzen.

Man wies uns die Quartiere an,

wir dachten heim mit Schmerzen.

Nun gingen viele Jahre ins Land,

ein jeder rührte fleißig die Hand,

schuf sich ein neues bescheidenes Heim,

doch wie früher zu Hause wird's niemals sein!