Bearbeitungsstand: 04.03.2009

Von Marienfeld über Kemmen nach Freschluneberg

Lene Thoden, Martha Gerken, Alma Gerken und Helmut Grieb

erzählen von ihrer Flucht aus Kemmen, Krs. Neumark in Westpreußen

und der vorangegangenen Umsiedlung von Bessarabien nach Westpreußen

(teilweise ist bei dem Gespräch auch Otto Schulz dabei)

Die Geschwister Grieb erzählen von der Flucht aus Westpreußen (von links) Helmut, Lene, Alma und Martha, Otto Schulz.

Foto: Arnold Plesse

Mutter Emilie Grieb zog am 19. Januar 1945 mit ihren Kindern Pauline (="Lene", 22), Martha (20), Alma (15), Ella (10) und Helmut (4) in einem Treck von Kemmen (heute: Kamionka, Krs. Neumark, heute: Nowe Miasto Lubawskie) in Westpreußen (an der Grenze zu Ostpreußen) nach Westen. (Sohn Gotthold war mit 17 Jahren zum Militärdienst nach Norwegen eingezogen, er kam später nach Westerbeverstedt.)

Kartengrundlage: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Danzig-Westpreussen.png

Sie sollten etwa zwei Monate unterwegs sein, bis sie am 15. März in Freschluneberg ankamen. Bevor sie mit ihrem Wagen und den zwei Pferden losfuhren hatten sie noch geschlachtet. So hatten sie auch Verpflegung dabei, die für eine lange Fahrt reichen sollte. (Die Männer blieben zurück, sie sollten das Vieh hinterher treiben.)

- Kemmen war nicht die Heimat der Familie Grieb. Dort lebten sie erst seit 1941. Sie kamen aus Marienfeld in Bessarabien. Das ist ein Landstrich zwischen Dnjestr und Pruth (die in das Schwarze Meer münden), damals zwischen Ukraine, Polen und Rumänien. (Das Land gehörte zu Russland, Rumänien, der Sowjetunion.) Heute verläuft die Grenze zwischen Moldawien und der Ukraine unweit des damaligen Dorfes Marienfeld. Dort gab es fruchtbares Land für Bauern. Honig-Melonen wuchsen dort, Wein oder Nussbäume. Das Dorf lag an einer Hauptstraße, von der alle Grundstücke abgingen.

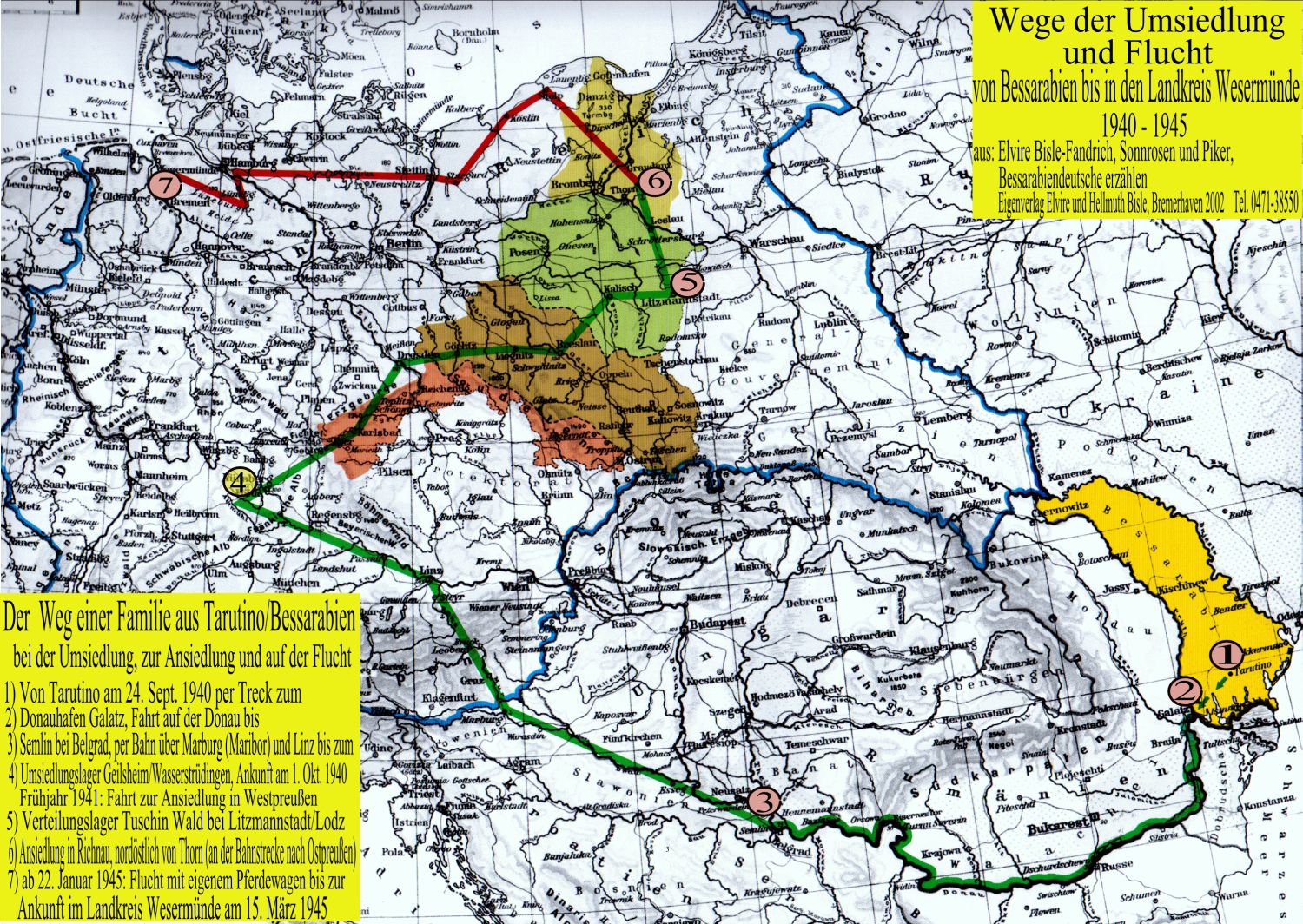

Bessarabien lag zwischen Ukraine, Polen und Rumänien

(Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker)

Download der Karte der Bessarabiendeutschen Siedlungen (562 KB)

Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker (Marienfeld liegt in der Mitte des Feldes B7.)

Weil den Deutschen in Bessarabien die Verschleppung durch die Sowjets drohte, entschlossen sich fast alle, dem Aufruf zur Umsiedlung zu folgen und sich 1940 nach Deutschland umsiedeln zu lassen. (Bisle)

-

Über die "Umsiedlung" von Bessarabien nach Westpreußen schreibt Artur Schaible:

"Jeder volljährige Marienfelder erklärte sich aus freiem Willen bereit, sein Hab und Gut und unser liebes Heimatdorf aufzugeben und nach Deutschland umzusiedeln. ... Jedes Mitglied der Familie bekam einen Umsiedlerpaß, den er auf Verlangen vorzeigen musste. Etwa Mitte September 1940 wurden alle arbeitsunfähigen und älteren Menschen sowie sämtliche Frauen und Kinder auf LKW verladen und nach Galatz in ein Sammellager gebracht. Nach etwa einer Woche Lageraufenthalt wurden sie eingeschifft und donauaufwärts in das Sammellager Semlin in Jugoslawien transportiert. Dort waren sie ebenfalls rund eine Woche und haben dann die Weiterreise mit der Bahn angetreten. Sie kamen über Wien und wurden in den Umsiedlungslagern Eschelberg, Waxenberg und Schloß Riedegg bei Gallneukirchen (Linz/Oberdonau) untergebracht."

Die Männer versorgten das Vieh, lieferten Getreide ab und kamen nach 8 Tagen hinterher, später wurden ihnen Wagen und Pferde abgenommen. Und dann kamen sie in die Lager zu ihren Angehörigen. Die jungen Männer wurden schon im Lager zum Militär eingezogen.

Die Bessarabiendeutschen wurden zur Donau und dann durch Österreich und die heutige Tschechische Republik und Polen nach Westpreußen gebracht. Die grüne Linie gibt die "Umsiedlungsroute" wieder.

Von Westpreußen flohen sie nach Norddeutschland. Die rote Linie gibt die "Fluchtroute" wieder.

(Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker)

-

In Westpreußen wurden die Bessarabiendeutschen auf Höfen angesiedelt, von denen die polnischen Bauern vertrieben worden waren. Die Familie Grieb war in Tuschin-Wald (in der Nähe von Litzmannstadt, heute Łódź, das Lager soll eine ehemalige jüdische Wochenendkolonie gewesen sein, die Schreibweise ist nicht einheitlich, siehe Internetseite) vier Wochen in einem Lager. Dort bekam man eine Nummer. Dann wurde ausgelost, wer welche Pferde, Wagen und welchen Hof bekam. Sie hatten einen sehr guten Hof bekommen, den sie gleich mit Vieh übernahmen. Über eine Frau Wischnewski, die gut deutsch konnte, erkundigten sich die Polen, wie der Hof bewirtschaftet wurde. Und sie waren zufrieden.

Vater Schulz wollte nicht auf dem Hof bleiben, den er bekam, es war dort so einsam. Er suchte und fand deshalb jemanden, der mit ihm tauschen würde. Otto Schulz hatte auf einer Urlaubsfahrt später noch Kontakt zu Polen, die auch sehr gastfreundlich waren und nicht schlecht über die deutschen Bauern redeten.

Vater Schulz war 47, als die Flucht begann, er war krank und deshalb nicht zum Krieg eingezogen, und als er 14 Tage hier war, ist er gestorben.

Vater Grieb hatte den Auftrag, das Vieh der Gemeinde in den Westen zu bringen. Er kam später hinterher und fuhr etwa denselben Weg. An eine Brücke hatte Tochter Alma geschrieben "Alma Grieb", als der Vater das sah, wusste er: "Bis hierher haben sie noch gelebt." (Welche Brücke das war, konnte keiner mehr genau angeben.) In der Nähe von Zeven oder Bremervörde holte er die Familie wieder ein.

- Vorher musste aber die Weichsel überquert werden. Zum Glück war sie zugefroren, so dass man über das Eis fahren konnte. Aber es ging sehr steil zum Fluss hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. Deshalb mussten viele Wagen zusätzliche Pferde vorspannen, um die Steigung zu schaffen. Und auf dem Eis wurde Stroh ausgebreitet, damit die Wagenräder nicht das Eis zermalmten - man hatte Angst, dass es brechen könnte.

In Elvire Bisles Buch "Sonnrosen und Piker" berichtet ein Augenzeuge: "Das Eis der Weichsel bildete eine große, geschlossene, frisch beschneite Fläche. Es war ein strahlend heller Wintertag. Wir konnten uns kaum vorstellen, dass hier am Tag zuvor Menschen und Pferde in wenigen Sekunden den Tod gefunden hatten.

Aber der Weg über das Eis führte eine steile Böschung hinunter. Da lauerte Gefahr! Hier waren die Unfälle geschehen. Pferde und Wagen waren bei der Fahrt über viel zu hoch abgesägte Weidenstümpfe und Buschwerk auf der Böschung außer Kontrolle geraten und auf die Eisfläche neben die Eisstraße gerast. Dabei waren in kürzester Zeit Wagen und Menschen im Wasser versunken. Darum sollten jetzt alle, die laufen konnten, zu Fuß über das Eis gehen."

(Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker, S. 73)

- "Ich hab' mir überlegt: Vor der Stadt sind Bauernhöfe. Wenn ich ein Wagenrad finden will, muss ich dort hin.

Ich bin so ungefähr einen Kilometer gelaufen; mir ist schon ganz heiß, da komm' ich auf den ersten Hof und seh' einen Wagen neben einem Misthaufen. Ich guck mir die Räder an und seh', tatsächlich, das sind Räder in der Größe, wie ich eins such'. Ich hab' doch früher mal beim Stellmacher gearbeitet und hab' einen Blick dafür.

Ich geh' rein zu den Bauersleuten. Ich grüß' und erklär' ihnen, warum ich ein Rad kaufen möchte. Der Bauer schreit, er kriegt schon keine Ruh' mehr. Immer wollen die Flüchtlinge irgendwas. Ich hab' mich gewundert: Die Front rückt Stunde um Stunde näher, die Menschen fliehen in Scharen, und die beiden sitzen am Mittagstisch, als wär's im tiefsten Frieden. Nur einen, zwei oder höchstens drei Tage später, und sie sind Flüchtlinge wie wir.

Aber ihre Mittagspause hat mir gut gepasst: Wenn sie jetzt anfangen mit dem Essen, bin ich erst einmal sicher vor ihnen, hab' ich mir gedacht, hab' mit der kranken Schulter den Wagen angehoben und mit der linken Hand das Rad von der Achse geklopft. War gar nicht so einfach. Es hat sehr fest gesessen. Aber das Rad war stark, und die Größe hat auch gestimmt."

(Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker, S. 77)

- "Ich bin an jenem Abend in Stolp losgegangen, mit einem Sack unter dem Arm und ein paar Werkzeugen im Pelzkittel und hab' lange Zeit nichts für die Tiere gefunden. Mit 'm Mal krieg' ich die Augen nach oben und les': Reithalle. Ich denk': Wo eine Reithalle ist, muss es auch Futter geben. Ich fass' ans Tor an der Straße. Verschlossen. Ich geh' durch einen Seiteneingang nach hinten und find' eine Tür. Auch verschlossen. Aber in dem Gang haben mich die Leute von der Straße nicht sehen können. Da hab' ich mein Brecheisen zwischen Tür und Zarge gestemmt und mit der Schulter so dagegen gedrückt, dass das Schloss aufgesprungen ist. ...

Ich seh' eine Leiter, steig' rauf und find' tatsächlich Heu. Schönstes Heu, kann ich euch sagen. Ich hab' den Sack voll gestopft, so dicht, wie's nur gegangen ist. Den Sack Heu hab' ich verfüttert. Das haben andere gesehen und gefragt, woher ich das Heu hol'. Ich hab's ihnen gesagt. Dann haben viele Futter getragen.

(Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker, S. 79)

Zu Beginn hatte man genug Nahrung dabei - vor Beginn der Flucht hatte man geschlachtet und das Fleisch mitgenommen. Aber dann wurde das Essen knapp, manchmal gab es etwas vom Roten Kreuz. Auch Waschen und Schlafen sei immer problematischer geworden, wenn man in Schulen oder anderen größeren Häusern Quartier gemacht habe. Man habe sich auch gefragt, ob es denn in der Gegend keine vernünftigen Straßen gäbe. Aber das hätte daran gelegen, dass der Treckführer immer Nebenstraßen genommen habe. Oft habe man an Kreuzungen gestanden und warten müssen, weil immer militärische Fahrzeuge Vorfahrt hatten. Und auf Nebenstraßen sei man zwar nicht so vorwärts gekommen, wie auf Hauptstraßen, aber dann hätte man nicht so oft warten müssen. Erst in der Gegend um Bremervörde und Zeven habe man sich nicht mehr auf Nebenstraßen festgelegt.

So ganz genau ist der Fluchtweg nicht festgeschrieben - es gab Wichtigeres! Aber dass die Oder bei Stettin überquert wurde, ist sicher, und bei Dannenberg wurde die Elbe überquert (wahrscheinlich war es da, wo Alma den Satz an die Brücke schrieb). Dort gab es auch Beschuss durch Tiefflieger. Lüneburg wurde passiert, Zeven und Bremervörde. "Die Beverstedter wollten uns ja nicht haben", erzählten die Geschwister. Deshalb ging es weiter nach Lunestedt. (Allerdings gab es in Beverstedt etwas zu essen vom Roten Kreuz, und die Kinder konnten gebadet werden.) Die Deelbrügger Straße war noch nicht ausgebaut (dort sei man auch 1960 noch im Morast stecken geblieben), von Westerbeverstedt fuhr man durch den heutigen Bardelweg und den Bardel nach Beverstedt. Deshalb kam der Treck über Heerstedt in den Ort. Es ging durch die Dorfstraße, die Schul- und die Lindenstraße über die Bahn. Auf dem ersten Hof in Freschluneberg (damals Pape, heute Schliep) wurde der Zug vom Bürgermeister Johann Rahders (dem Großvater von Ilse Hühnken) am späten Nachmittag (5 Uhr) in Empfang genommen. Hugo Schaal, der als Vierjähriger auch mitkam, weiß aus Erzählungen, dass auf die Frage seines Opas "Wie geht's denn hier weiter?" Opa Meyer (Vater von Henry Meyer) gesagt habe: "Hier geiht et nich mehr wieger, hier kummt bloß noch de Nordsee!" Auf verschiedenen Höfen (Tienken [heute Werner], Müller, Riedemann [im Busch] blieben einige Menschen mit Pferd und Wagen. Der Wagen der Familie Grieb fuhr weiter bis "Sperlingslust". Auf dem Hof von Stamanns bekamen sie ein Zimmer. Später seien sie weitergereicht worden an die Gastwirtschaft von Piehl bzw. Hudy (heute Beginn des Bardelweges). Ihre beiden Pferde seien auf den Hof von Götjen gekommen.

- Lene erinnert sich noch, sich in einer großen Schule zum Waschen ausgezogen zu haben. Sie hatte eine blaue Weste an. Da fragten die anderen entsetzt: "Was hast du denn für Läuse?" Das war bei den hygienischen Verhältnissen der Flucht unvermeidbar gewesen. Man schlief ja auf Stroh, auf dem schon viele andere geschlafen hatten. Waschen war nur gelegentlich möglich. Aber Alma sagte: "Es war ganz erstaunlich - es sind fast keine Leute krank geworden." Die Menschen waren ja auch den ganzen Tag an der frischen Luft. Und wenn man in Kuh- oder Schafställen Quartier machte, war es ja auch ein bisschen warm. "Es war ein Leben wie bei den Zigeunern." Martha meinte auch ohne Widerspruch der anderen: "Dass mir das schwer geworden ist, kann ich nicht sagen!"

Artur Schaible hat in seinem Buch eine Einwohnerliste des Dorfes Marienfeld aufgeschrieben. Und am "letzten bekannten Wohnsitz" kann man erkennen, welche Familien damals nach Lunestedt gekommen sind: Allmendinger, Becker, Bippus, Grieb, Sackmann, Sauter, Schaal, Schaible, Scheid, Speidel und Treichel. Aber auch in der Nähe sind viele ehemaligen Bewohner von Marienfeld heimisch geworden: Balmer (Midlum), Becker (Bokel), Dietterle (Bramstedt), Fried (Midlum), Haisch (Loxstedt), Hohloch (Stubben), Kraft (Bokel), Marquardt (Heerstedt), Schulz (Loxstedt), Schulz (Stubben), Schwarz (Loxstedt), Stumm (Loxstedt) und Weippert (Loxstedt). In Lunestedt wurde eine neue Siedlung gebaut zwischen dem heutigen Westerbeverstedter Schießstand und dem Bardel. Nach damaligem Stand war das "weit weg vom Dorf", das kurz hinter der "Deutschen Eiche" aufhörte. Und das war auch gewollt.

Eine Bessarabiendeutsche auf "einem kleinen Bauernhof in Norddeutschland" erzählt:

-

Der alte Bauer auf unserem Hof arbeitete nur mit Ochsen. Das war für uns komisch.Ich kenne keinen deutschen Bauern in Bessarabien, der mit Ochsen gepflügt hätte! Da kamen dem Wirt unsere Pferde gerade recht. Er schickte den russischen Kriegsgefangenen mit unseren Pferden zum Pflügen und Eggen aufs Feld; Albert fuhr mit.

Wenn Albert und der Knecht vom Feld nach Hause kamen, musste Albert vom Bauern Futter für unsere Pferde kaufen.

Albert hat vor dem Bauern nicht zu erkennen gegeben, dass er Russisch kann. Wie er mit dem Kriegsgefangenen auf dem Feld war, hat er angefangen, Russisch zu reden. Der junge Mann war froh. Da redete einer mit ihm in seiner Sprache! Albert und der Kriegsgefangene haben sich viel erzählt aus ihrem Leben. Nach und nach wussten beide, dass einer dem anderen trauen konnte.

Nach ein paar Wochen hat der Russe Albert gefragt, ob Albert und der Bauer auch Christen wären. "Ja, wir sind Christen", hat Albert ihm geantwortet. Warum er denn fragt. Er tät' nur wissen wollen, hat der junge Mann geantwortet, ob das christlich wäre, wenn einer alles verloren hat, außer seinen Pferden, und wenn er mit diesen Pferden einem anderen, der alles behalten hat, das Feld pflügt und dem dann noch das Futter für die Pferde bezahlt.

- Siebeneinhalb Wochen hatte unsere Flucht gedauert. So lange war unser Schicksal mit unseren Pferden verbunden. Nun sollten wir den Wagen und die Pferde der deutschen Wehrmacht übergeben. Das war nicht leicht!

Wie Albert am Nachmittag gerade mit den Pferden und dem Wagen vom Hof gefahren ist, um alles an die Wehrmacht abzuliefern, kommt ein Bote mit einem Brief. Ich ahn' schon nichts Gutes. Ich mach das Schreiben auf und trau' meinen Augen nicht: Ich les': "Gestellungsbefehl" und "Meldung beim Reichswehr-Ersatzamt".

Ich hab' gedacht: "Das kann doch nicht wahr sein. Da schicken sie zum Schluss halb kaputt geschossene Menschen noch einmal in den Krieg, damit man sie noch ganz kaputt schießt."

...

Albert liest das Schreiben, ist ganz blass geworden und sagt: "Das hab' ich dem Bürgermeister zu verdanken. Der will sich zum Schluss noch einen roten Rock verdienen. Er hat 'wehrfähige Männer' gemeldet, die in seinen Ort gekommen sind."

...

-

Wie ich in Lübeck angekommen war, hab' ich mich dort gemeldet und bin am anderen Tag einem Arzt vorgestellt worden.

Wie der meinen steifen Arm sieht, hat er getobt: "So weit sind wir schon, dass man mir solche Männer schickt!?" Der Arzt hat angefangen zu telefonieren und mich zwischendurch gefragt, ob ich in Lübeck beim Heer bleiben will. Er glaubt nicht, dass ich es noch nach Hause schaffe, ehe die Amerikaner da sind. ...

Ich hab' ihm gesagt: "Ich versuch' zu meiner Familie durchzukommen. Auf eigene Verantwortung." Das hab' ich auch unterschrieben. ...

Es war schlimm mit den Tieffliegern in den letzten Tagen im April 1945. Dann bin ich wieder ein Stück zu Fuß gegangen, wie's gerade gekommen ist. War' manchmal müd' wie ein Hund, hab' bei Bauern im Heu geschlafen. Oftmals hab' ich mich abends in einer Scheune ins Stroh gelegt. Wenn die Sonne hochgekommen ist, war ich schon wieder weg, und der Bauer hatte nichts davon gemerkt. ...

Da ist ein Dreiradauto gekommen. Der Mann am Steuer war bös', weil sie ihn angehalten haben. Er fährt nicht nach Wesermünde hat er erklärt, sondern in die andere Richtung nach Stubben. Wie ich das hör', war ich schon auf dem kleinen Laster hinten oben. Der braust auch schon los. Meine Weggefährtinnen winken mir noch zu und lachen. Ich halt mich fest und seh', dass der Kleinlaster Äpfel geladen hatt'. Ich setz' mich fest hin, esse einen Apfel und bin froh, dass ich so schnell vorwärts komm'.

Wie das Dreiradauto an der Molkerei in Stubben langsam nach links um die Ecke fährt, spring' ich runter. Der Fahrer hatte nicht einmal gemerkt, dass er einen Passagier hatte. Ich aber war am Bahnhof Stubben und hatte nur noch sechs Kilometer zu laufen.

Gegen ein Uhr nachts habe ich bei meiner Frau ans Fenster geklopft.

Eine Woche später haben die Engländer unser Gebiet besetzt.

(Quelle: Bisle, Sonnrosen und Piker, S. 85f)

Quellen:

Das Gespräch mit den Geschwistern Grieb und Otto Schulz vom 11. Februar 2005 wurde aufgeschrieben von Arnold Plesse.

Elvire Bisle-Fandrich, Sonnrosen und Piker, Bessarabiendeutsche erzählen, Eigenverlag, © Elvire und Hellmuth Bisle, Bremerhaven 2002, Tel. 0471-38550

Artur Schaible, Marienfeld 1910 - 1940, Geiger-Verlag, Horb am Neckar, 1990, © Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien, Stuttgart

Internetseiten:

Internetseite zu Westpreußen: www.westpreussen.de/ortsverzeichnis/

Heim ins Reich. Die Bessarabischen Bauern im Reichsgau Danzig Westpreussen 1941 bis 1945 / zum Lager Tuschin Wald:http://dieheimatdelias.de/bessvortrag103.html

Seite der Bessarabiendeutschen www.bessarabien.de

Seite Heimat Bessarabien von Gerlinde Göhringer www.heimat-bessarabien.de

Geografie und Geschichte der Bessarabiendeutschen http://jethon.de/html/geografie_und_geschichte.html

Heimatbücher Bessarabien www.genealogienetz.de/reg/ese/osbbesar.html

Deutsche aus Rußland / Zeittafel 1756 - 1951 www.deutscheausrussland.de/rusdeu.htm

Bericht von Wilma Käse über Umsiedlung, Flucht und Neuanfang www.wispenstein.de/seiten/kaese.htm

Zur Leitseite zum Thema Flucht und VertreibungDas Gespräch mit den Geschwistern Grieb und Otto Schulz vom 11. Februar 2005 wurde aufgeschrieben von Arnold Plesse.

Elvire Bisle-Fandrich, Sonnrosen und Piker, Bessarabiendeutsche erzählen, Eigenverlag, © Elvire und Hellmuth Bisle, Bremerhaven 2002, Tel. 0471-38550

Artur Schaible, Marienfeld 1910 - 1940, Geiger-Verlag, Horb am Neckar, 1990, © Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien, Stuttgart

Internetseiten:

Internetseite zu Westpreußen: www.westpreussen.de/ortsverzeichnis/

Heim ins Reich. Die Bessarabischen Bauern im Reichsgau Danzig Westpreussen 1941 bis 1945 / zum Lager Tuschin Wald:http://dieheimatdelias.de/bessvortrag103.html

Seite der Bessarabiendeutschen www.bessarabien.de

Seite Heimat Bessarabien von Gerlinde Göhringer www.heimat-bessarabien.de

Geografie und Geschichte der Bessarabiendeutschen http://jethon.de/html/geografie_und_geschichte.html

Heimatbücher Bessarabien www.genealogienetz.de/reg/ese/osbbesar.html

Deutsche aus Rußland / Zeittafel 1756 - 1951 www.deutscheausrussland.de/rusdeu.htm

Bericht von Wilma Käse über Umsiedlung, Flucht und Neuanfang www.wispenstein.de/seiten/kaese.htm

Zur Leitseite zum Thema Kriegsende

Zurück zur Startseite